Echte Marktführerschaft bei langlebigen Konsumgütern erfordert heutzutage mehr als Expansion. Angesichts der rasanten Nachfrageverschiebungen genügt es nicht mehr, neue Märkte zu erschließen – entscheidend ist der Aufbau einer skalierbaren Fähigkeit zur globalen Marktbearbeitung. Erfolgreiche Unternehmen setzen dabei auf einen replizierbaren, strategischen Ansatz. Branchenführer beginnen mit einer umfassenden Marktanalyse: Sie identifizieren Wachstumspotenziale, sortieren schwache Geschäftsfelder aus und passen ihr Angebot gezielt an regionale Nachfrage, Regulierungen und den Wettbewerb an. Die gewonnenen Erkenntnisse setzen sie mit chirurgischer Präzision um – sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten. Sie wählen optimale Markteintrittsmodelle, stimmen Produkteigenschaften und Preisstufen aufeinander ab und gehen Partnerschaften ein, mit denen sie ihre Agilität vor Ort entscheidend stärken. Das Ergebnis ist ein sich kontinuierlich erneuernder Wachstumsmotor, der nachhaltige Erträge und eine robuste und globale Skalierung sicherstellt.

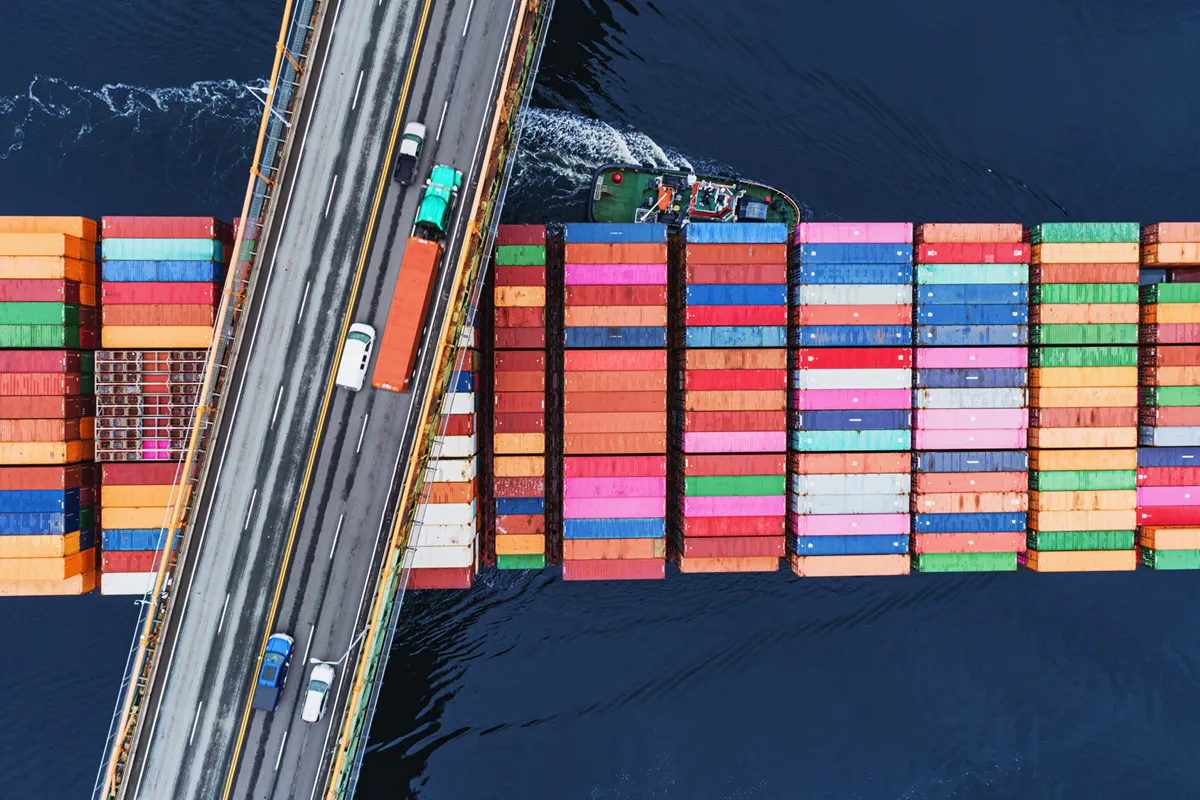

Hersteller von langlebigen Konsumgüter expandieren international nicht nur, um neue Kunden zu gewinnen, sondern auch, um ihr Risiko zu streuen, die Lieferketten zu stärken und neue und profitable Märkte für langfristiges Wachstum zu erschließen.

Doch der Weg zu einer erfolgreichen internationalen Expansion ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Um diese zu bewältigen, erfordert es eine klare Strategie. Ohne diese laufen Expansionsaktivitäten Gefahr, sich zu verzetteln – mit der Folge, dass die Dynamik nachlässt und zahlreiche Geschäftschancen ungenutzt bleiben.

Um erfolgreich zu sein – ob beim Eintritt in neue Regionen oder bei der Skalierung in bestehenden Märkten – müssen Unternehmen globales Wachstum als zweistufige Aufgabe begreifen:

Where to play: Sie müssen Märkte nach Aspekten der kommerziellen Tragfähigkeit und Attraktivität, aber auch der Vereinbarkeit mit eigenen Kompetenzen und Ressourcen wählen.

How to win: Sie müssen die richtigen Maßnahmen festlegen, um strategische Ziele in internationalen Märkten zu realisieren.

Schritt 1 – Where to play: Marktanalyse und Priorisierung

Die Entscheidung, welche Märkte priorisiert werden, beruht heute nicht mehr allein auf dem BIP oder der Größe des Zielmarktes. Unternehmen müssen stattdessen geopolitische Entwicklungen, veränderte Handelsströme und sich schnell wandelnde Verbraucherpräferenzen berücksichtigen. Entscheidend ist, wie attraktiv der adressierbare Markt tatsächlich ist und wie gut das Unternehmen strategisch zu diesem Markt passt.

Wahres Marktpotenzial erkennen

Obwohl die Marktgröße weiterhin wichtig ist, ist die Relevanz für nachhaltiges, langfristiges Wachstum entscheidender. Marktführer betrachten nicht nur das BIP, sondern definieren ihren adressierbaren Markt – also den Teil der Nachfrage, der mit ihren aktuellen und zukünftigen Angeboten übereinstimmt.

Ebenso wichtig sind die langfristigen Wachstumsaussichten. Führungskräfte müssen voraussehen, wie sich die Nachfrage entwickeln wird, basierend auf geopolitischen Verschiebungen, makroökonomischen Trends und Veränderungen im Konsumverhalten.

Beispiele:

Die Ukraine bietet langfristige Chancen für First Mover, die auf Wiederaufbau und Modernisierung setzen.

Asien und Lateinamerika verzeichnen eine steigende Nachfrage, getrieben durch eine wachsende Mittelschicht und das zunehmende Bedürfnis nach Komfort, Qualität und markengeprägtem Mehrwert.

Echtes Marktpotenzial basiert auf Passgenauigkeit und Weitblick. Erfolgreiche Unternehmen richten ihre Stärken gezielt an der Nachfrage aus und wählen den Markteintritt zu genau definierten Zeitpunkten, bei denen sich eine Wende abzeichnet.

Regionale Marktdynamiken interpretieren

Relevanz bedeutet mehr als nur Präsenz – sie erfordert regionales Verständnis und agile Umsetzung. Globale Trends garantieren keine regionale Relevanz. Verbraucherpräferenzen mögen sich weltweit annähern, ihre Ausprägung unterscheidet sich jedoch nach Urbanisierungsgrad, Haushaltsstruktur und digitaler Reife.

Erfolgreiche Marken entschlüsseln diese Nuancen, indem sie Einkommen, Lebensstil und Infrastruktur in ihre Produktentwicklung und Innovationsplanung einbeziehen.

Markteintrittsbarrieren überwinden

Marktattraktivität ist bedeutungslos, wenn der Eintritt nicht realisierbar ist. Führungskräfte müssen bei der Marktauswahl makroökonomische Unsicherheiten, regulatorische Komplexität, Arbeitskosten und Verfügbarkeit von Fachkräften sowie Infrastrukturlücken berücksichtigen.

Barrieren wie Zölle, Handelsbeschränkungen und regionale Beschaffungsvorgaben können schnell die Margen senken oder den Markteintritt verzögern. Selbst Märkte mit hohem Potenzial können ohne strukturelle Vorbereitung zum Risiko werden.

Zum Beispiel haben Indiens Regionalisierungsanforderungen – inklusive verpflichtender regionaler Tests, Kennzeichnung und Mindest‑Wertschöpfungsquoten – viele Elektronik- und Hausgerätmarken gezwungen, ihre Markteintrittspläne zu überdenken. Unternehmen ohne regionale Fertigung oder flexible Lieferketten riskieren höhere Kosten, längere Markteinführungszeiten und eine geringere Wettbewerbsfähigkeit.

Strategische Priorisierung muss sowohl Marktpotenzial als auch Eintrittsbarrieren berücksichtigen, um Investitionen auf umsetzbare und skalierbare Märkte zu konzentrieren.

Passendes Markteintrittsmodell: Struktur für strategischen und kommerziellen Erfolg

Ein Markteintritt geht weit über geographische Überlegungen hinaus: Entscheidend ist, die richtige Struktur und das passende Format zu wählen, um den Markt profitabel und nachhaltig zu bedienen.

Zunächst müssen Unternehmen das richtige Einstiegsmodell wählen:

Greenfield-Ansätze bieten Kontrolle, erfordern aber hohe Investitionen und lange Vorlaufzeiten.

Akquisitionen verschaffen sofortigen Zugang zu Infrastruktur, Talenten und Kunden, erfordern aber starke Integrationsfähigkeit.

Joint Ventures und strategische Allianzen ermöglichen schnellen Zugang bei geteiltem Risiko – vorausgesetzt, Vision und Steuerung sind abgestimmt.

Danach müssen Unternehmen das passende Wachstumsformat für den Markt finden:

Manche Länder rechtfertigen eine vollständige Markenexpansion, andere werden besser über Private Label, CKD/SKD‑Montage oder ausgelagerte Modelle bedient.

Die Entscheidung hängt u. a. von regionalen Konsumentenpräferenzen, Reife der Lieferkette, Infrastruktur und Kostenstrukturen ab.

Zum Beispiel stärkte Haiers 5,6-Mrd.-Dollar-Übernahme von GE Appliances die US-Präsenz schlagartig – es war ein Aufstieg vom Nischenanbieter zur etablierten Marke mit direktem Zugang zu F&E, Vertrieb und Fertigung.

Im Gegensatz dazu ermöglichte Hisenses Kauf von Sharps TV-Werk in Mexiko regionale Produktionskapazitäten und Sichtbarkeit, kombiniert mit OEM- und markengetriebenen Strategien.

Es gibt kein Universalmodell. Erfolg hängt davon ab, Marktchancen mit Machbarkeit des Betriebsmodells zu verbinden – für Relevanz, Skalierbarkeit und Resilienz ab Tag eins.

Auch für bereits international aktive Unternehmen kann die Neubewertung des bestehenden Betriebsmodells ungenutzte Potenziale entfalten, etwa durch regionale Fertigungskapazitäten, effizientere Beschaffung oder bessere Kanalabstimmung.

Falsche Modellwahl kann einen vielversprechenden Markt langfristig belasten. Daher sind Expertenwissen und regionales Feedback entscheidend.

Bewertung der kommerziellen Einsatzbereitschaft: Wettbewerb, Vertriebskanäle, Produkt und Preis

Vor einem Markteintritt müssen Unternehmen prüfen, ob ein Markt nicht nur attraktiv, sondern auch kommerziell tragfähig ist.

Der erste Blick gilt dem Wettbewerbsumfeld: Ist der Markt fragmentiert oder wird er von wenigen regionalen oder globalen Akteuren dominiert? Fragmentierte Märkte bieten zwar Chancen für Disruption, bergen jedoch ein hohes Risiko von Preisdruck, wenn die Differenzierung schwach ist.

Als Nächstes folgt die Bewertung der Vertriebskanalstruktur und der Marktreife. In entwickelten Omnichannel-Ökosystemen ist eine vollständige Integration von digitalen und stationären Angeboten oft ab dem ersten Tag erforderlich. Traditionelle Einzelhandelsmärkte hingegen verlangen häufig andere Aktivierungs- und Servicekonzepte.

Auch die Produktanforderungen sind entscheidend. Regionale Zertifizierungen, regulatorische Vorgaben und technische Standards können Produkteinführungen verzögern oder verteuern, wenn sie nicht frühzeitig berücksichtigt werden.

Letztlich müssen regionale Preisniveaus und Wertvorstellungen verstanden werden. Wenn Marktpreise oder übliche Produktausstattungen nicht mit der Markenpositionierung übereinstimmen, kann der Eintritt wirtschaftlich nicht tragfähig sein.

Selbst Marktführer sind vor Rückschlägen nicht gefeit: Best Buy etwa zog sich aus dem chinesischen Markt zurück, nachdem das Unternehmen 2006 den regionalen Händler Jiangsu Five Star übernommen hatte. Grund waren Schwierigkeiten, sich an die regionalen Handelsdynamiken anzupassen, und der intensive Wettbewerb mit heimischen Anbietern.

Fazit: Kommerzielle Tragfähigkeit ist keine einfache Checkliste, sondern ein strategischer Filter für nachhaltiges Wachstum.

Märkte priorisieren und Rollen definieren

Sind Marktpotenzial, Eintrittsrisiken und kommerzielle Einsatzbereitschaft klar, müssen im nächsten Schritt die Märkte priorisiert und eine strategische Wachstumsagenda festgelegt werden.

Für neue Märkte sollten sowohl strategische Passung als auch Umsetzungskompetenz berücksichtigt werden. Märkte lassen sich in Phasen einteilen (z. B. Phase 1 und Phase 2) – abhängig von Potenzial, Markteintrittsbarrieren und internen Fähigkeiten.

In etablierten Märkten ist die bloße Präsenz erst der Anfang. Unternehmen müssen sich fragen, ob sie das volle Potenzial ausschöpfen oder spezifische Mehrwerte ungenutzt lassen. Investitionen in diese Märkte – etwa durch Portfolio-Aktualisierungen, neue Vertriebsmodelle oder Marken-Positionierungen – können bei geringerem Risiko als Neueinträge überdurchschnittliche Erträge erzielen. Selbst global präsente Unternehmen entdecken oft Leistungslücken, bei denen etwa Margenverbesserungen, Marktanteilsgewinne oder Markenanpassungen beträchtliche Chancen eröffnen.

Jeder Markt, ob neu oder etabliert, sollte eine klar definierte Rolle haben: als Wachstumstreiber, als Profitquelle oder als langfristige strategische Investition. Diese Klarheit ermöglicht gezieltere Ressourcenzuweisung und präzisere Umsetzung.

Ziel ist nicht die bloße Erhöhung der Marktanzahl, sondern eine wirksame Präsenz in den richtigen Märkten.

Schritt 2 – How to win: Präziser Marktzugang

Die Wahl des richtigen Marktes ist nur die halbe Aufgabe: Die eigentliche Herausforderung liegt darin, sich darin zu behaupten.

Erfolg bei langlebigen Konsumgütern entsteht nicht allein durch den Eintritt, sondern durch die Anpassung der Strategie an die regionalen Gegebenheiten:

Navigation durch Handelsvorschriften

Auswahl geeigneter Vertriebspartner

Anpassung des Produktportfolios an regionale Bedürfnisse

Preisgestaltung entsprechend dem wahrgenommenen Wert

Aufbau einer flexiblen operativen Struktur für schnelle Reaktionen

Erfolgreiche Marken agieren mit Schnelligkeit, Präzision und regionaler Relevanz. Sie treten nicht nur in einen Markt ein, sondern gewinnen Marktanteile, schaffen Markenbindung und wachsen profitabel.

Die nächste Phase ist keine weitere Expansion, sondern die präzise Umsetzung vor Ort.

Marktumfeld verstehen: Regionale Komplexität, internationale Kräfte

Kein Markt existiert isoliert. Selbst nach Auswahl des Zielmarktes ist es entscheidend, die regionalen Dynamiken zu verstehen, die den Erfolg am Markt prägen. Asiatische Hersteller, insbesondere aus China, üben in vielen Märkten deflationären Druck aus, indem sie hohe Funktionalität zu erschwinglichen Preisen anbieten und so den globalen Maßstab für Wert verschieben. Sie sind längst nicht mehr auf das Einstiegssegment beschränkt, sondern dringen mit glaubwürdigen Designs und schnellen Innovationszyklen in höhere Marktsegmente vor.

Zugleich verändern Zollpolitik und neue regionale Handelsabkommen die Produktionskosten und Vertriebsentscheidungen. In einigen Märkten können regionale Montage oder regionale Beschaffung Kosten- und Regulierungsrisiken mindern. Neue Marktteilnehmer sollten diese Strukturen klar erfassen und ihr Cost-to-Serve-Modell darauf abstimmen. Die Ausrichtung an regionalen Handelsströmen ist heute ein wesentlicher Bestandteil eines profitablen Marktzugangs. Für etablierte Anbieter können Änderungen in Handelsabkommen oder Lieferkettenpolitik auch neue Kosten- oder Beschaffungsvorteile schaffen.

Ein Beispiel ist Apples „China+1“-Strategie, die zu erheblichen Investitionen in Indien geführt hat. Ziel war es, die steigenden geopolitischen Risiken in China zu reduzieren und gleichzeitig die Produktionsstandorte zu diversifizieren. Indien wurde nicht nur aufgrund seiner Marktgröße gewählt, sondern auch wegen seines wachsenden Fertigungsökosystems, staatlicher Förderprogramme und seiner strategischen Position in globalen Lieferketten. Jüngste Spannungen in der Region verdeutlichen jedoch, dass auch sekundäre Standorte sorgfältig auf Risiken geprüft werden müssen.

Positionierung und Markenerlebnis: Den Wert erlebbar machen

Markenwert ist kein Selbstläufer, sondern wird durch konsequente Relevanz aufgebaut. Dies beginnt mit einer klaren Positionierung und einheitlicher Umsetzung. Erfolgreiche Neueinsteiger kommunizieren ein eindeutiges Leistungsversprechen – sei es intelligente Erschwinglichkeit, Designführerschaft oder langfristige Zuverlässigkeit – und erfüllen dieses über alle Kundentouchpoints hinweg.

Dazu gehören die Anpassung von Verpackung, Marketinginhalten und Serviceangeboten an kulturelle Präferenzen und Kaufverhalten. In preissensiblen Märkten können Serviceverfügbarkeit und Servicequalität einen größeren Unterschied machen als technische Daten. Marken, die von Anfang an Relevanz und Verlässlichkeit beweisen, schaffen Vertrauen und langfristige Marktanteile.

Vertriebskanalstrategie: Marktzugang als Wettbewerbsvorteil

Der Zugang zu Vertriebskanälen entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg beim Eintritt in neue Märkte. Die richtigen regionalen Partner – ob Distributoren, Einzelhändler oder digitale Plattformen – beschleunigen den Markteintritt, schließen operative Lücken und liefern wertvolle regionale Einblicke.

Führende Unternehmen setzen zunehmend auf gezielte Allianzen, regionale Joint Ventures oder auch Übernahmen, um schneller Zugang zu erlangen und gleichzeitig mehr Kontrolle auszuüben. Solche Strukturen helfen, Infrastrukturdefizite zu umgehen, Regalflächen zu sichern und die Vertriebsimplementierung vor Ort zu optimieren.

Reine Reichweite reicht nicht aus. Der Unterschied zwischen Marktführern und anderen liegt in der Umsetzungskompetenz. Erfolgreiche Marken wählen Partner, die Fulfillment, After-Sales-Service, Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen und digitale Leistungsfähigkeit sicherstellen. In reifen Märkten ist die Beherrschung von Marktplatz-Ökosystemen (z. B. Amazon) entscheidend, da operative Exzellenz und NPS-Werte direkt Sichtbarkeit und Wachstum beeinflussen.

Für einen nachhaltigen Erfolg sind daher elementar:

Klare Cost-to-Serve-Modelle über alle Vertriebskanäle und Kategorien hinweg

Schnelle, zuverlässige Liefer- und Retourenprozesse

Aktives Management der digitalen Präsenz, von CPC-Kampagnen bis zur Content-Optimierung

In bestehenden Märkten können die Reaktivierung von Partnernetzwerken oder die Digitalisierung traditioneller Kanäle neue Dynamik schaffen und die Wettbewerbsposition stärken.

Samsungs Expansion in Usbekistan verdeutlicht die Stärke dieses Ansatzes: Durch die Zusammenarbeit mit einem kompetenten regionalen Distributor gelang nicht nur ein schneller Markteintritt, sondern zugleich wurde auch die Modernisierung der Geschäftsabläufe des Partners vorangetrieben. Letztlich führte dies zu gemeinsamem Wachstum und vielen langfristigen Vorteilen.

Ähnlich verlief LGs Eintritt in den US-Haushaltsgerätemarkt, der durch enge Zusammenarbeit mit der „National Alliance of Trade Merchants“ – einem Netzwerk unabhängiger Händler – beschleunigt wurde. Statt direkt gegen etablierte Branchengrößen im Massenhandel anzutreten, baute LG über dieses Netzwerk Vertrauen und Sichtbarkeit in unterversorgten Regionen auf und ermöglichte so eine gezielte Marktdurchdringung und eine umfassende Markenbildung.

Die Vertriebsstrategie ist damit nicht bloß ein Wegbereiter, sondern ein echter Differenzierungsfaktor.

Angebot anpassen: Regionalisierte Produkte mit Relevanz

Um sich Zugang zu einem Markt zu verschaffen, reicht es nicht aus, bestehende Produkte auf einen neuen Markt zu bringen. Erfolgreiche Unternehmen passen ihr Portfolio so an, dass es den regionalen Wertvorstellungen und Bedürfnissen der Verbraucher entspricht. In vielen Märkten erwarten Kunden heute standardmäßig KI-gestützte Funktionalität, Energieeffizienz, Konnektivität und klare Nachhaltigkeitsnachweise.

Führende Unternehmen richten ihre Produkt-Roadmaps schnell auf diese Erwartungen aus. Das kann die Anpassung von Spezifikationen, regionale Sonderausführungen oder die Einhaltung regionaler Standards und Zertifizierungen umfassen. Gleichzeitig wird das Portfolio optimiert, um sich auf margenstarke und stark nachgefragte SKUs zu konzentrieren, wodurch Markteinführungszeiten verkürzt und Komplexitäten reduziert werden.

Der Erfolg von LG in Indien ist ein klares Beispiel: Durch speziell für regionale Bedingungen entwickelte Geräte – wie Kühlschränke, die Stromausfälle überstehen, und Waschmaschinen mit Programmen für traditionelle Kleidungsstücke – konnte LG eine hohe Marktrelevanz aufbauen und globale Wettbewerber überholen. Eine durchdachte Regionalisierung beschleunigt nicht nur die Akzeptanz, sondern schafft auch langfristige Markentreue in neuen Märkten.

Preisgestaltung und Wertversprechen: Klug konkurrieren, richtig skalieren

Der Eintritt in einen neuen Markt bedeutet auch, sich auf eine neue Preisgestaltung einzulassen. Die Zahlungsbereitschaft der Kunden hängt nicht nur vom Einkommen ab, sondern auch davon, wie der Wert eines Produkts wahrgenommen wird und wie er im Vergleich zu regionalen Alternativen steht. Angesichts aggressiver, kostengünstigerer Wettbewerber – insbesondere aus Asien – müssen Marken ihre Margen verteidigen und gleichzeitig im Regal präsent bleiben.

Dies erfordert regionalisierte Preisstrategien, die auf der Wertwahrnehmung der Verbraucher basieren und nicht nur auf Währungsumrechnung. Immer mehr Unternehmen entwickeln Preisarchitekturen auf Basis der Kaufkraftparität und stützen diese mit Nutzenargumentationen, die Aufpreise durch Langlebigkeit, Service und Leistung rechtfertigen. Parallel dazu sorgt eine flexible Preisgestaltung auf Vertriebsebene dafür, dass Händler und Einzelhändler motiviert bleiben, ohne die Markenintegrität zu gefährden.

Umsetzung und Skalierung: Vom Plan zur Marktdurchdringung

Um Marktzugang zu erhalten, reicht kein einmaliger Produkt-Launch, sondern es ist eine Serie aufeinander aufbauender Schritte. Das gilt auch für etablierte Märkte, in denen gestufte Umsetzungspläne schwächelnde Kategorien wiederbeleben und den Marktanteil steigern können.

Erfolgreiche Unternehmen investieren in Echtzeit-Feedbackschleifen, analysieren laufend Verkaufszahlen, Partnerleistungen und Kundenreaktionen. Frühe Erfolge werden genutzt, um das Sortiment zu verfeinern, die Preisgestaltung zu optimieren und die Kanalpräsenz auszubauen.

Umsetzungspläne sollten phasenweise, messbar und flexibel sein – mit möglichst viel regionaler Verantwortung. In dieser Phase zählt Disziplin ebenso wie Ehrgeiz. Ziel ist nicht nur der Eintritt, sondern die Erzielung von Marktdurchdringung und letztlich skalierbares Wachstum in strategisch wichtigen Märkten.

Organisatorische und digitale Einsatzbereitschaft: Skalierbare Umsetzung ermöglichen

Strategien entfalten nur eine Wirkung, wenn ihre Umsetzung in großem Maßstab möglich ist.

Erfolgreiche Unternehmen verbinden die globale Vision mit regionaler Umsetzungskompetenz – durch klare Steuerungsstrukturen, gestärkte regionale Teams und Systeme, die Vertrieb, Lagerbestände und operative Abläufe in Echtzeit verknüpfen.

Regionale Talente sind gerade in beziehungsorientierten Märkten entscheidend, müssen jedoch durch integrierte Infrastrukturen wie ERP-, CRM- und SCM-Systeme unterstützt werden, um Transparenz, Geschwindigkeit und Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Häufige Misserfolge entstehen durch fehlende Abstimmung zwischen Absatzprognosen und Lieferplanung, was zu Fehlbeständen oder Überhängen führt. Resiliente Umsetzung erfordert deshalb strikte Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette.

Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Kanäle müssen Organisationen ihre Strukturen anpassen – etwa durch spezialisierte Teams für E-Commerce, Performance Marketing und digitales Merchandising.

Skalierbares Wachstum hängt nicht nur vom Geschäftsmodell ab, sondern auch von der organisatorischen Fähigkeit, es konsequent umzusetzen.

Abschließender Gedanke: Expansion ist eine Fähigkeit – und sie beginnt mit Präzision

Globale Expansion beginnt mit strategischer Klarheit, wird aber erst durch disziplinierte Umsetzung, regionale Anpassungen und operative Steuerung auf den richtigen Weg gebracht. In einem volatilen Marktumfeld hängt der Erfolg für langlebige Konsumgüter am Ende nicht nur vom Eintritt in die richtigen Märkte ab, sondern von der Fähigkeit, dort nachhaltig die eigenen Geschäftsmodelle zu skalieren.

Dafür braucht es mehr als Ehrgeiz. Notwendig sind rigorose Szenarioplanungen, um Unsicherheiten zu verringern und funktionsübergreifende Teams auf die richtige langfristige Strategie auszurichten. Führungskräfte müssen Potenziale durch Marktanteilsziele, wertorientierte Preisgestaltung und End-to-End-Profitabilitätsprognosen quantifizieren. Szenarioanalysen helfen zudem, Pläne auf Belastbarkeit zu überprüfen, Wendepunkte zu identifizieren und Risiken zu erkennen, die den Erfolg gefährden könnten. Phasenstrategien, Pilotprojekte und Notfallpläne sollten von Beginn an integriert sein.

Schließlich ist Expansion keine einmalige Initiative, sondern eine Kernkompetenz der Organisation. Diese gilt nicht nur für den Eintritt in neue Regionen, sondern auch für die Vertiefung der Relevanz und Leistung in bestehenden Märkten.

Bei der globalen Expansion werden am Ende nicht jene gewinnen, die am schnellsten handeln, sondern diejenigen, die die entscheidenden Fähigkeiten entwickeln, um zu skalieren, sich anzupassen und nachhaltig erfolgreich zu bleiben.

Sind Sie bereit für eine präzise Skalierung? Unser Team hilft Ihnen dabei, die richtigen Märkte zu definieren und in diesen erfolgreich zu sein.